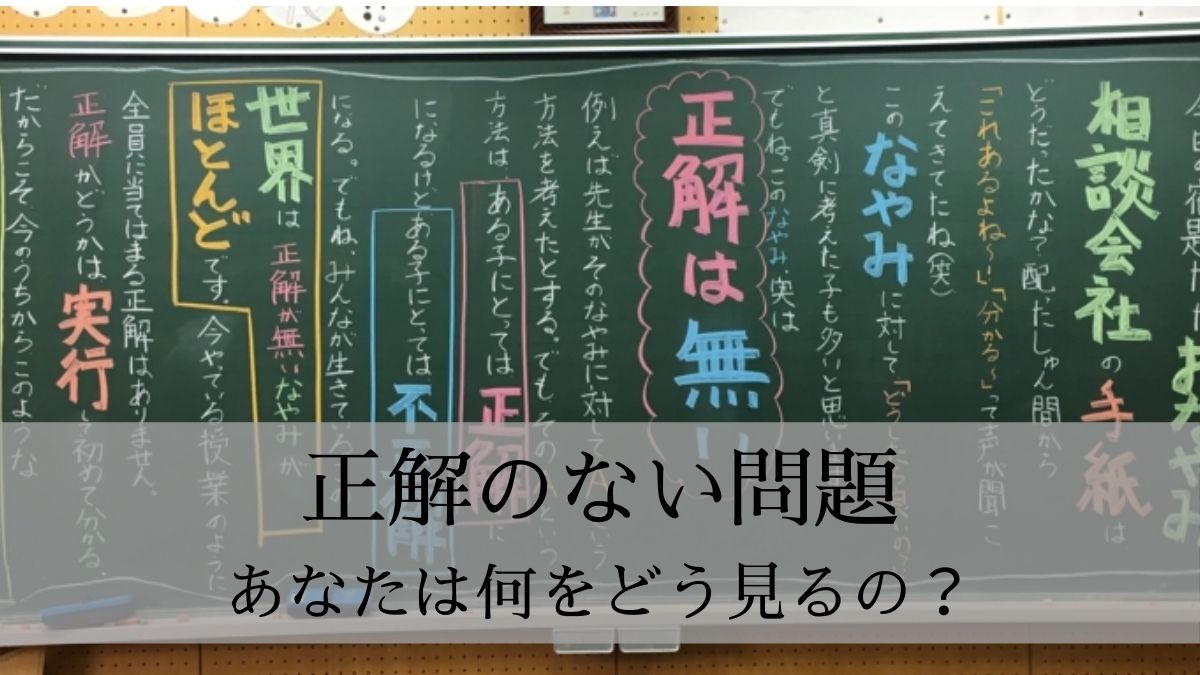

正解のない問題|あなたは何をどう見るの?

正解のない問題はあなたの本質を暴きます。

考え方や性格、生き方が答えになって表れます。

正解のない問題が話題になっているのはそのためです。

今日は『正解のない問題|あなたは何をどう見るの?』と題して、正解のない問題とは何なのか?何が大事なのかについて考えます。

世界一、幸せなみなさんへ

今日も読んでいただき

感謝しています。

そして、

幸せでいてくれて

ありがとうございます。

くろちゃんも、

いつも幸せを感じています。

くろちゃんは、

世界一幸運です。

毎日、

奇跡を感じている

くろちゃんです。

正解のない問題|あなたは何をどう見るの?

正解のない問題

今「正解のない問題」が話題になっています。

正解がないとは、正解がひとつではない問題ということです。

単に知識を記憶する力では解答出来ない問題です。

問われているのは知識ではなくて、それについて考える力とその考えを伝える力です。

戦後、知識教育に偏ってしまった日本の教育を受けた国民はすっかり考える力が弱ってしまいました。

ドラマ『 ドラゴン桜2021』では、そのことを厳しく指摘しています。

国はな。お前らにはバカでいて欲しいんだ。それが本音なんだ。

何にも疑問を持たず、何も知らないまま、調べないまま、ただひたすら制度に従い働き続け、金を払い続ける国民であって欲しい。

それを別の言葉に言い換えると何だ?

馬車馬だ。

国はお前らにただひたすらに黙々と馬車を引く馬車馬であって欲しいんだ。

その方が都合がいいからな。

世の中は平等だ、国民は自由だ差別なんかひとつもねえ、そう刷り込まれてきた。

だが実際はそうじゃねえ。

どんなに努力しても、どんなに力を振り絞っても本質を見抜く力がなければ権力者と同じ土俵にすら立てねえんだ。

だからお前らはバカだってんだよ。

誰かのせい、国のせい、時代のせい。

他人を叩き、批判をして、文句を言って何が変わる。

ルールを作っている奴らはな、この状況が美味しいからこういう仕組みにしてんだ。

自分は関係ねえからなんて言ってたら、一生騙されて高い金払わされるぞ。

なぜ社会はこうなってんのか? 誰がどんな意図でこの仕組みを作ったのか?

本質を見抜き、自分なりの答えを出す力をつけろ。

その時はじめて馬車馬は人間になれる。

考える力を失っている

明治になるまで鹿児島の薩摩藩には郷中教育(ごじゅうきょういく)というものがありました。

薩摩藩伝統の縦割り教育で、簡単に言うと二才(にせ)と呼ばれる年長者が稚児(ちご)と呼ばれる年少者を教育するという制度です。

似たような教育制度に会津藩の『什(じゅう)』があります。

什の掟の終わりの言葉『ならぬことはならぬものです』はとても有名です。

薩摩や会津に限らずに江戸時代までの教育は、まずは考える力や人間性を養う人間教育が基本としてあったそうです。

その基本があって知識を学ぶという順番でした。

戦争に負けたにも関わらず、日本がわずか50年ほどで大国になったのは江戸時代の教育の遺産があったからだと考える人もあります。

現代教育は知識教育に重きがおかれ、考える力を失ってしまいました。

今の教育はマニュアル通りに仕事をするコンビニやファーストフードで働く人たちをたくさん排出することは出来るかもしれません。

それはドラゴン桜でいう馬車馬製造工場のようなものなのです。

もっと恐ろしいのは考える力を失っていることにすら気づいていないことです。

ただ、マニュアルだから、ルールだからと疑いも考えることもせずに、不満があれば、他人を叩き、批判をして、文句だけを言う。

気がつけば自分にもそんなところがあるなと思うと考えさせられます。

考えられると都合が悪い

ドラゴン桜では、国は考えない国民の方が都合がいいと言っていますが、実は企業も同じではないかと感じています。

考えずに会社の言う通りに働く人の方が都合がいいのです。

マニュアル通り、ルール通りに働く社員です。

本来ならマニュアルやルールがあれば、それを作った人の意図や目的を考えた上で、その考えにより沿った仕事をするのが人間だろうと思います。

だからこそ疑問があれば質問もするし改善提案もします。

そうやってマニュアルは時代と共に進化をしていくものです。

しかし、今は少し違う気がします。

考えないでくれと言われているような感じです。

だまって言う通りに奴隷のように働く、そう馬車馬です。

考えられると都合が悪いことでもあるのかな?

あなたは何をどう見るの?

NHKのドラマ『半径5メートル』は、自分の半径5メートルにある話題を記事にする新米編集者のお話です。

手作りのおでんについてのお話がありました。

おでんは種と呼ばれるさつまあげ・はんぺん・焼きちくわ・つみれ・蒟蒻(こんにゃく)・大根・芋・がんもどき・ちくわ・すじ(牛すじ)・ゆで卵・厚揚げ、その他いろいろな具材を出汁に入れて長時間煮込んだ料理ですが、どこから作れば手作りと言えるのでしょうか?

ドラマは、スーパーでレトルトのおでんを買っている主婦におじさんが『おでんくらい作ってやれよ』といった”おでんおじさん”のことを記事にしようとするお話でした。

そこで編集者は、どこから作れば手作りおでん?なのかを考えます。

スーパーで買ってきた具材で作ったおでん。

こんにゃく芋からこんにゃくを作り、はんぺんも手作りして作る原材料から作るおでん。

それともこんにゃく芋の栽培から始めたおでん?

いったい、どこから作れば手作りといえるのか?

ベテランのフリーライターは新米編集者に『あなたは何をどう見るの?』と問いかけます。

手作りおでんの定義は人それぞれ違います。

正解があるわけではありません。

自分が何を食べているのか?

それが自分の食べたいものなのか?

本質を見抜き、自分の欲しいものと合致しているということが大事なのです。

健康にいいから正解とか、美味しいから正解とか、人によって正解は違います。

自分の正解はコレですと自信を持って言えることが大事なのではないでしょうか。

正解のない問題|あなたは何をどう見るの?のまとめ

今日は『正解のない問題|あなたは何をどう見るの?』と題して、正解のない問題とは何なのか?何が大事なのかについて考えました。

正解のない問題

正解がないとは、正解がひとつではない問題ということです。

単に知識を記憶する力では解答出来ない問題です。

問われているのは知識ではなくて、それについて考える力とその考えを伝える力です。

考える力を失っている

今の教育はマニュアル通りに仕事をするコンビニやファーストフードで働く人たちをたくさん排出することは出来るかもしれません。

それはドラゴン桜でいう馬車馬製造工場のようなものなのです。

もっと恐ろしいのは考える力を失っていることにすら気づいていないことです。

考えられると都合が悪い

ドラゴン桜では、国は考えない国民の方が都合がいいと言っていますが、実は企業も同じではないかと感じています。

考えずに会社の言う通りに働く人の方が都合がいいのです。マニュアル通り、ルール通りに働く社員です。

あなたは何をどう見るの?

自分の正解はコレですと自信を持って言えることが大事なのではないでしょうか。

今日も読んでいただきありがとうございます。

ともいき個人セッションでは、あなたのお話を聞くことで、あなたが見えていないもうひとつの現実をともに探します。目から鱗が落ちる体験になります。

「迷わない」「信じる」ことを超本気でやってます。

ともいき信聞塾はオンラインで開催中!!

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません